文章摘要:

中国地处于全球最活跃的地震带之一,其地震活动与地质结构密切相关。中国的断层带不仅数量众多,而且分布广泛,涵盖了多种地质活动类型,这些因素对区域的地震风险产生了重要影响。本文通过分析中国的断层带及其地质活动,探讨了断层带活动对地震风险的影响,并进一步分析了相应的防灾对策。从中国断层带的分布特征、地质活动的动态、地震风险的区域差异以及防灾对策四个方面进行详细阐述。最后,本文结合当前的科学研究与实践经验,提出了中国应加强地震防灾体系建设,以减少地震灾害的损失,并提升公众的防震意识。

1、中国断层带分布与地质活动概述

中国地震活跃区的分布与其复杂的地质构造密切相关。中国的断层带主要分布在其西部与东南部地区,尤其是在喜马拉雅山脉、华北平原以及四川盆地等地。这些断层带的形成与中国地质板块的运动、碰撞及挤压作用紧密相连。例如,青藏高原的地震活动就是由于印度板块与欧亚板块的碰撞而形成的。

这些断层带的地质活动表现出不同的形式,包括滑移、逆冲、正断层等多种类型。不同类型的断层活动引发的地震有着不同的破坏模式和波及范围。滑移断层产生的地震通常伴随着强烈的震感,而逆冲断层往往导致地壳的垂直运动,可能对基础设施造成严重影响。

中国断层带的地质活动不仅影响地震的频率,还与震源深度、震中位置以及震中地形等因素有关。不同地区的断层带活跃度不同,因此在不同区域,地震发生的风险和影响也有很大差异。这就需要针对性地开展地震灾害风险评估,以提高防灾准备的针对性和有效性。

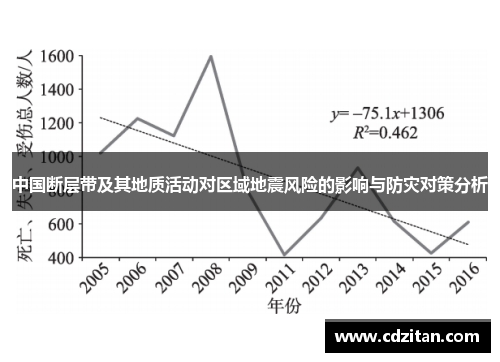

2、地震风险的区域差异分析

中国各地的地震风险存在显著差异,主要受到断层带分布、地质结构、地震历史等因素的影响。西部的高原和山区地震活跃,如四川、云南和西藏地区,长期以来地震频繁发生,这些地区不仅断层带分布密集,而且处于板块碰撞和挤压的活跃带。

与西部地区相比,东部地区的地震活动相对较少,特别是华东、华南等地的地震频率较低。然而,这并不意味着这些地区就完全没有地震风险。由于东部地区的城市化进程较快,一旦发生地震,可能会造成较大的人员伤亡和财产损失。因此,这些地区也需要加强防震减灾工作。

此外,地震风险还受到区域内建筑质量、人口密度和基础设施脆弱性等因素的影响。例如,沿海地区和大城市的高密度建筑群体对地震的承受能力较差,因此,即使地震震中位置较远,也可能造成严重的次生灾害。

3、地震灾害防灾对策分析

针对地震风险,防灾对策的重点应当从预防、监测、应急响应和灾后恢复四个方面进行系统规划和实施。在预防阶段,首先要进行断层带和地震活动的监测,利用地震数据和地质勘探技术,精准划定地震高风险区,并制定相关的建筑规范和防震标准。

在监测阶段,地震预警系统的建设是关键。通过地震前的短时间预警,可以为公众提供及时的逃生机会,从而减少伤亡。此外,地震监测网络的覆盖面应当进一步扩大,特别是在偏远地区,以确保地震活动得到实时监控。

在应急响应阶段,政府和应急管理部门应当具备高效的指挥调度能力,确保在地震发生后的短时间内快速启动应急响应。应急物资的储备、救援队伍的组建以及灾民的安置等环节,都是确保灾后恢复和社会稳定的重要保障。

4、加强公众防震意识与教育

除了政府和相关部门的防灾对策外,增强公众的防震意识同样至关重要。中国各地应当加强地震科普教育,尤其是在地震高风险区,组织定期的防震演练,提高民众对地震灾害的应对能力。

威廉希尔此外,地震预警信息的传播也需要依赖于公众的配合。通过短信、电视、广播等多种渠道及时传递地震预警信息,可以提高居民的避险反应速度。各类灾后重建与援助活动中,公众的参与和支援同样具有重要意义。

提高公众防震意识的另一个途径是学校教育。通过在中小学阶段开展地震防灾教育,让孩子们从小了解基本的防震知识,并学会如何在地震中保护自己,这将为未来的防灾工作奠定坚实的基础。

总结:

中国的地震风险主要来源于其复杂的断层带分布和地质活动。不同地区的地震活动强度和频率存在显著差异,这要求我们根据具体情况采取差异化的防灾对策。在西部的高原和山区,由于地震活动频繁且剧烈,防灾准备工作显得尤为重要;而在东部和南方的城市化地区,则应特别注重建筑物的抗震能力和应急管理能力。

总的来说,地震防灾是一项复杂且系统的工程,需要政府、科研机构、公众等各方面的协同合作。加强断层带监测与研究、提升公众防震意识、优化应急管理体系,这些都将是减少地震灾害损失、保护人民生命财产安全的关键举措。未来,随着科技的发展,地震预警技术、地质勘探手段和防震建材的不断进步,中国的防震减灾工作将迈上新的台阶。